Culture religieuse — Quinque viae

Nous avons dit qu’il n’était pas inutile de s’efforcer de démontrer l’existence de Dieu. Il est temps maintenant d’exposer les arguments mis en œuvre aussi bien par les philosophes que par les docteurs catholiques pour prouver que Dieu existe. Nous exposerons d’abord avec quels arguments Aristote mène sa démonstration de l’existence de Dieu, qu’il entend prouver à partir du mouvement, selon deux voies. Voici la première de ces voies. Tout ce qui est mû est mû par un autre. Or il est évident pour les sens qu’il y a des choses mues, le soleil par exemple. Le soleil est donc mû par un moteur différent de lui. Ce moteur sera lui-même mû, ou ne le sera pas. S’il n’est pas mû, nous tenons le but proposé, à savoir qu’il est nécessaire de poser un moteur immobile. Ce moteur immobile, nous l’appelons Dieu. - Si ce moteur, par contre, est mû, il sera mû par un autre. Dans ce cas, ou bien il faudra remonter à l’infini ; ou bien il faudra s’arrêter à quelque moteur immobile. Mais on ne peut remonter à l’infini. Il est donc nécessaire de poser l’existence d’un premier moteur immobile. Dans cette démonstration, il y a deux propositions à prouver : que tout être mû est mû par un autre ; que dans le domaine des moteurs et des êtres mus, on ne peut remonter à l’infini. Le philosophe prouve de trois manières la première de ces propositions.

- Si un être se meut lui-même, il faut qu’il ait en lui-même le principe de son mouvement ; il est clair, autrement, qu’il sera mû par un autre. - Il faut encore qu’il soit mû immédiatement, autrement dit qu’il soit mû en raison de soi-même, et non en raison de l’une de ses parties, comme l’animal, par exemple, que meut le mouvement de ses pattes ; ce n’est pas l’être tout entier qui serait alors mû par soi, mais une partie de lui- même, et cette partie par une autre. - Il faut enfin qu’il soit divisible et qu’il comporte des parties diverses, car tout être mû est divisible, comme il est prouvé au VIe Livre des Physiques. Ceci posé, Aristote argumente ainsi. Ce qui par hypothèse se meut soi-même, est mû immédiatement. Donc le repos de l’une de ses parties entraîne le repos du tout. Si, en effet, une partie étant en repos, une autre continuait d’être mue, le tout ne serait pas mû immédiatement ; le serait seulement la partie qui est mue, alors que l’autre est en repos. Or aucune chose dont le repos est en dépendance du repos d’une autre, ne se meut par elle-même. L’être dont le repos suit le repos d’un autre voit nécessairement son mouvement suivre le mouvement d’un autre ; ainsi ne se meut-il pas de lui-même. L’être que l’on supposait se mouvoir de lui-même ne se meut donc pas de lui-même. On ne saurait objecter que l’être qui se meut de lui-même n’a pas de partie qui puisse se reposer, ou encore que ce repos ou ce mouvement d’une partie ne sont qu’accidentels, comme Avicenne l’avançait à tort. La valeur de cet argument consiste en effet en ceci : si un être se meut de lui-même, immédiatement et par soi, non en raison de ses diverses parties, son mouvement ne doit pas dépendre d’un autre ; or le mouvement d’un être divisible, tout comme son être, dépend de ses parties ; aussi ne peut- il se mouvoir lui-même immédiatement et par soi. La vérité de la conclusion obtenue ne requiert pas de supposer qu’une partie de l’être qui se meut lui-même se mette en repos, comme si c’était quelque chose de vrai absolument ; mais il faut que cette conditionnelle soit vraie : si la partie s’arrêtait, c’est le tout qui s’arrêterait. Cette proposition peut être vraie, même si l’antécédent est impossible, comme est vraie cette conditionnelle : Si l’homme était un âne, il serait dénué de raison.

- La deuxième preuve, qui est une preuve par induction, s’énonce ainsi : tout ce qui est mû par accident n’est pas mû par soi-même ; le mouvement d’un tel être dépend du mouvement d’un autre. Ce qui est mû par violence n’est pas non plus mû par soi, c’est évident ; et pas davantage les êtres que la nature meut comme s’ils étaient mus par soi, comme c’est le cas pour les animaux manifestement mus par l’âme. Pas davantage n’est mû par soi ce qui est mis en mouvement par la nature, comme le sont les corps lourds et les corps légers, car ces êtres sont mus par qui les engendre et par qui retire les obstacles de devant eux. - Or tout être mû ou bien se meut par soi ou bien est mû par accident. - S’il est mû par soi, ou bien c’est par violence, ou bien c’est le fait de la nature. En ce cas, ou bien l’être est mû de soi comme il en va de l’animal, ou bien l’être n’est pas mû de soi, comme il en va du corps lourd ou du corps léger. Ainsi rien ne se meut soi-même.

- En troisième lieu, Aristote apporte la preuve suivante. Aucun être n’est à la fois en puissance et en acte par rapport à une même chose. Mais tout ce qui est mû, en tant que tel, est en puissance, car le mouvement est l’acte de ce qui est en puissance en tant qu’il est en puissance. Or tout ce qui se meut est en acte, puisque rien n’agit que dans la mesure où il est en acte. Aucun être n’est donc, par rapport au même mouvement, et moteur et mû. Ainsi donc rien ne se meut soi-même. Remarquons que Platon, pour qui par hypothèse tout moteur est mû, a pris le terme de mouvement dans une acception plus large qu’Aristote. Ce dernier prend proprement le mouvement dans le sens où il est l’acte de ce qui est en puissance en tant qu’il est en puissance : ce qui n’est le fait que des êtres divisibles et des corps, comme il est prouvé au VIe Livre des Physiques. Pour Platon, l’être qui se meut lui-même n’est pas un corps, Platon prenant le mouvement au sens de n’importe quelle opération : comprendre ou croire, voilà par exemple du mouvement ; conception dont Aristote fait mention au IIIe Livre de l’Âme. Platon affirmait donc ainsi que le premier moteur se meut lui-même du fait qu’il se connaît lui-même, qu’il se veut ou s’aime lui-même. D’une certaine manière cela ne s’oppose pas aux raisons d’Aristote. Il n’y a pas de différence, en définitive, entre un premier être qui se meut lui-même, à la manière de Platon, et un premier être parfaitement immobile, à la manière d’Aristote. La seconde proposition, à savoir que dans le domaine des moteurs et des êtres mus on ne peut procéder à l’infini, Aristote le prouve par trois arguments.

Voici la première preuve : si dans le domaine des moteurs et des êtres mus on remonte à l’infini, tous ces êtres jusqu’à l’infini seront nécessairement des corps, puisque tout être mû est un être divisible et un corps, comme il est prouvé au VIe Livre des Physiques. Or tout corps qui meut un autre corps est lui-même mû. Tous ces êtres à l’infini seront donc mus ensemble au temps même où l’un d’entre eux le sera. Mais cet être même est un être fini ; donc mû durant un temps limité. Tous ces êtres à l’infini seront donc mus en un temps limité. Ce qui est impossible. Il est donc impossible de remonter à l’infini dans le domaine des moteurs et des êtres mus. Qu’il soit impossible que ces êtres à l’infini soient mus dans un temps fini, on le prouve ainsi. Le moteur et l’être mû doivent coexister : on le prouve en l’induisant de chacune des espèces de mouvement. Mais ces corps ne peuvent coexister qu’en continuité ou contiguïté. Étant donné, comme on l’a prouvé, que tous les moteurs et les mobiles dont on vient de parler sont des corps, ils doivent nécessairement constituer, par continuité ou contiguïté, comme un seul mobile. Ainsi un être infini sera mû dans un temps fini. Ce qui est impossible, comme la preuve en est donnée au VIe Livre des Physiques. Voici la deuxième preuve. Lorsque les moteurs et les mobiles sont en ordre, c’est-à-dire lorsque chacun à tour de rôle est mû par un autre, il doit nécessairement se vérifier que le premier moteur étant supprimé ou cessant son impulsion, aucun des autres ne continuera de mouvoir et d’être mû : car le premier est cause du mouvoir pour tous les autres. Mais s’il existe des moteurs et des mobiles, tour à tour, à l’infini, il n’y aura plus de premier moteur, mais tous seront pour ainsi dire des moteurs intermédiaires. Aucun d’entre eux ne pourra donc être mû. Ainsi il n’y aura plus de mouvement dans le monde. La troisième preuve revient au même, à la seule différence que l’ordre en étant changé, elle commence par en-haut. La voici. Ce qui meut instrumentalement ne peut pas mouvoir s’il n’existe un être qui meuve à titre principal. Mais si l’on remonte à l’infini dans l’échelle des moteurs et des mobiles, tous seront comme des moteurs agissant à titre d’instruments, puisque tous sont pris comme des moteurs mus, aucun d’entre eux ne tenant lieu de moteur principal. Et donc rien ne sera mû. Ainsi est faite clairement la preuve des deux propositions que supposait la première voie de la démonstration, par laquelle Aristote prouve qu’il existe un premier moteur immobile. Voici la seconde voie. Cette proposition : tout moteur est mû, ou bien est vraie par soi, ou bien est vraie par accident. Si elle est vraie par accident, elle n’est donc pas nécessaire ; ce qui est vrai par accident, n’est pas nécessaire. Il est donc contingent qu’aucun moteur ne soit mû. Mais si un moteur n’est pas mû, il ne meut pas, affirme l’adversaire. Il est donc contingent (ou possible) que rien ne soit mû ; car Si rien ne meut, rien ne sera mû. Or Aristote tient pour impossible qu’il n’y ait jamais de mouvement. Le premier moteur n’a donc pas été contingent, car d’un faux contingent ne découle pas un faux impossible. Ainsi ce n’est pas par accident que cette proposition : tout moteur est mû par un autre, était vraie. Si deux choses se trouvent unies par accident en une autre, et qu’il arrive à l’une d’elles d’exister sans l’autre, il est probable que celle-ci pourra exister en dehors de la première : que le fait d’être blanc et d’être musicien se rencontre par exemple en Socrate, et qu’en Platon se vérifie le fait d’être musicien sans le fait d’être blanc, il est probable que chez un autre pourra se vérifier le fait d’être blanc sans le fait d’être musicien. Si donc moteur et mû se trouvent unis par accident en un autre, et que le corps mû se trouve exister sans le corps qui le meut, il est probable que le moteur pourra exister en dehors de celui qu’il meut. D’ailleurs on ne peut objecter en instance deux choses dont l’une dépend de l’autre : car ces choses ne sont pas unies par soi, mais par accident. Or si la proposition « tout moteur est mû » est vraie par soi, il en résulte également une impossibilité et une inconvenance. Il faut en effet que le moteur soit mû ou bien par un mouvement de même espèce que celui dont il meut, ou bien par un mouvement d’une autre espèce. Si c’est par un mouvement de même espèce, il faudra alors que ce qui altère soit

altéré, que ce qui guérit soit guéri, que ce qui enseigne soit enseigné et selon la même science. Or ceci est impossible celui qui enseigne doit en effet nécessairement posséder la science, celui qui est enseigné doit nécessairement ne pas l’avoir ; autrement le même sujet posséderait et ne posséderait pas la même chose, ce qui est impossible. Par contre, Si le moteur est mû selon un mouvement d’une autre espèce, - Si par exemple un facteur d’altération est mû d’un mouvement local, ou Si un mouvement local se met à croître, etc…, - étant donné que genres et espèces de mouvement sont limités, il en résultera que l’on ne pourra remonter à l’infini. Et ainsi il y aura un premier moteur qui ne sera pas mû par un autre. - A moins que l’on affirme la nécessité de fermer le cercle, en ce sens qu’après avoir épuisé tous les genres et toutes les espèces de mouvement, il faille revenir à un premier moteur, de telle manière que si le moteur de mouvement local est altéré, Si le facteur d’altération est augmenté, de nouveau le facteur de croissance sera mû d’un mouvement local. Mais on aboutit à la même conclusion que plus haut : ce qui meut selon une certaine espèce de mouvement est mû selon un mouvement de même espèce, sinon immédiatement, du moins par intermédiaire. Reste donc la nécessité de poser un premier moteur qui ne soit pas mû par un moteur extérieur. En effet, une fois concédé qu’il existe un premier moteur qui n’a pas à être mû par un moteur extérieur, il ne suit pas que ce moteur soit parfaitement immobile. Aussi bien Aristote poursuit-il sa démonstration en affirmant que ce premier moteur peut se comporter de deux manières. Selon la première manière, ce premier moteur est parfaitement immobile ; ceci posé, le but proposé est atteint : il existe un premier moteur immobile. Selon la seconde manière, ce premier moteur se meut soi-même. Et ceci paraît probable, car ce qui existe par soi est toujours antérieur à ce qui existe par un autre ; il est ainsi conforme à la raison que, dans la série des êtres mus, le premier mû l’est par soi et non par un autre. Mais ceci accordé, on se trouve de nouveau devant la même conséquence. On ne peut dire en effet qu’un moteur qui se meut tout entier soit mû totalement : il en découlerait les inconvénients qu’on a signalés plus haut, à savoir qu’un homme, en même temps, enseignerait et serait enseigné, et ainsi pour les autres mouvements ; et encore qu’un être serait en même temps en puissance et en acte : moteur, étant comme tel en acte ; mû, étant comme tel en puissance. Reste donc qu’une partie de cet être est motrice, et l’autre mue. Et l’on revient à la même conclusion que devant : l’existence nécessaire d’un moteur immobile. Il est impossible par ailleurs d’affirmer que les deux parties sont mues, l’une l’étant par l’autre : ni qu’une partie se meut elle-même et meut l’autre, ni que le tout meut la partie, et la partie le tout : ce serait revenir aux inconséquences déjà dénoncées, à savoir qu’un être, en même temps serait moteur et mû selon la même espèce de mouvement ; qu’un être serait à la fois en puissance et en acte ; et finalement que le tout ne serait pas, immédiatement, moteur de soi, mais seulement en raison de l’une de ses parties. Reste donc que chez l’être qui se meut lui-même, une partie doit être immobile et motrice de l’autre. Mais parce que chez les êtres automoteurs de chez nous, - les animaux -, la partie motrice, qui est l’âme, bien qu’immobile par soi, est cependant mue par accident, le Philosophe montre encore que la partie motrice du premier être automoteur n’est mue ni par soi ni par accident. Chez les êtres automoteurs de chez nous, en effet, - les animaux, - qui sont des êtres corruptibles, la partie motrice est mue par accident. Or il est nécessaire que des êtres automoteurs corruptibles soient réduits à un premier automoteur éternel. Est donc nécessaire, pour tout être automoteur, l’existence d’un moteur qui ne soit mû ni par soi ni par accident. Qu’il soit nécessaire, selon l’hypothèse d’Aristote, qu’un être automoteur soit éternel, c’est l’évidence. Si en effet le mouvement est éternel, comme le suppose Aristote, la génération des êtres automoteurs, engendrables et corruptibles, doit être perpétuelle. Mais cette perpétuité ne peut avoir pour cause l’un de ces êtres automoteurs ; car cet être n’existe pas toujours. Cette perpétuité ne peut davantage avoir pour cause l’ensemble de ces êtres : autant parce qu’ils seraient en nombre infini que parce qu’ils n’existent pas tous ensemble. S’avère donc nécessaire l’existence d’un être éternel qui se meuve soi-même et qui cause la perpétuité de la génération dans ces êtres

automoteurs inférieurs. Ainsi le moteur de cet être n’est-il mû ni par soi ni par accident. Dans les êtres automoteurs, nous en voyons certains se mettre en mouvement sous une influence étrangère à l’animal, après ingestion d’un aliment par exemple, ou sous le coup d’une altération de l’air ; ce mouvement affecte accidentellement le moteur même qui se meut lui- même. On peut en conclure qu’aucun être automoteur dont le moteur est mis en mouvement par soi ou par accident n’est toujours en mouvement. Mais le premier être automoteur, lui, est toujours en mouvement : autrement il ne pourrait y avoir mouvement éternel, puisque tous les autres mouvements ont leur cause dans le mouvement de ce premier être automoteur. Reste donc que le premier être automoteur est mis en mouvement par un moteur qui, lui, n’est mû ni par soi ni par accident. Le fait que les moteurs des mondes inférieurs meuvent d’un mouvement éternel alors qu’on les voit mis en mouvement par accident, ne s’oppose pas à cet argument. Car on affirme qu’ils sont mis en mouvement par accident, non pas en raison de ce qu’ils sont, mais en raison de leurs mobiles qui suivent le mouvement du monde supérieur. Mais parce que Dieu n’est pas partie d’un être automoteur, Aristote, dans sa Métaphysique, pousse ses investigations à partir de ce moteur faisant partie d’un être automoteur jusqu’à cet autre moteur totalement séparé, qui est Dieu. Comme tout être automoteur est en effet mis en mouvement par un appétit, le moteur faisant partie d’un être automoteur doit mettre en mouvement en raison de quelque bien désirable. Celui-ci lui est supérieur dans l’ordre des causes motrices : l’être qui désire est en effet d’une certaine manière moteur et mû ; or l’objet du désir est un moteur qui n’est absolument pas mû. Il faut donc qu’il existe un premier moteur séparé absolument immobile, qui est Dieu. Deux objections paraissent infirmer l’argumentation qui précède.

La première de ces objections, c’est que cette argumentation suppose l’éternité du mouvement, tenue pour fausse par les catholiques. A cela on répondra que la voie la plus efficace pour prouver l’existence de Dieu part de l’hypothèse de l’éternité du monde ; car celle-ci posée, il semble que l’existence de Dieu soit moins manifeste. Si le monde et le mouvement, en effet, ont eu un commencement, il est évidemment nécessaire de poser une cause à cette production toute nouvelle du monde et du mouvement, car tout ce qui commence tire nécessairement son origine d’un être qui le produise à neuf, puisque rien ne séduit de la puissance à l’acte, ni du non-être à l’être. La deuxième objection consiste en ceci : on suppose dans les démonstrations précédentes que le premier mû, - qui est un corps céleste - est mû de soi. Il en découle qu’il est animé, ce que beaucoup n’admettent pas. A cela on répondra que si l’on ne suppose pas que le premier moteur est mû de soi, il faudra qu’il soit mû immédiatement par un moteur complètement immobile. C’est la raison pour laquelle Aristote conclut par cette disjonction : il faudra en arriver ou bien immédiatement à un premier moteur immobile et séparé, ou bien à un être qui se meut lui-même et d’où l’on remontera encore à un premier moteur immobile et séparé. C’est une autre voie que prend le Philosophe, au IIe Livre de la Métaphysique, pour montrer que l’on ne peut remonter à l’infini dans l’échelle des causes efficientes, mais qu’il est nécessaire d’en arriver à une cause première, nommée par nous Dieu. Voici quelle est cette voie. Dans la coordination des causes efficientes, l’être premier est cause du moyen, et le moyen cause du dernier, qu’il y ait un ou plusieurs moyens. Or, supprimée la cause, est également supprimé ce dont elle est la cause. Supprimé le premier, le moyen ne pourra donc pas être cause. Mais si l’on remonte à l’infini l’échelle des causes efficientes, aucune cause ne sera première. Toutes les autres causes, qui jouaient le rôle de moyen, seront donc supprimées. Ce qui est évidemment faux. Il est donc nécessaire d’affirmer l’existence d’une première cause efficiente, qui est Dieu. On peut encore cueillir un autre argument dans les textes d’Aristote. Celui-ci montre en effet, au IIe Livre de la Métaphysique, que ce qui est le plus vrai est aussi le plus existant. Or au IVe Livre, il montre qu’il existe un degré suprême du vrai, en partant du fait que de deux choses fausses nous constatons que l’une est plus fausse que l’autre, et donc que l’une est plus vraie que l’autre, ceci par approche de ce qui est simplement et suprêmement vrai. On en peut conclure enfin à l’existence d’un être

suprêmement existant, que nous nommons Dieu. Jean Damascène apporte ici une autre raison tirée du gouvernement des choses, argument qu’Averroès indique également au IIe Livre des Physiques. La voici. Il est impossible que des réalités contraires et discordantes s’accordent dans un ordre unique, en tout temps ou la plupart du temps, à moins qu’on ne les gouverne de telle manière qu’elles tendent toutes et chacune vers une fin déterminée. Or nous constatons dans le monde que des réalités de nature différente s’accordent en un ordre unique, non pas rarement ou comme par hasard, mais en tout temps ou la plupart du temps. Il est donc nécessaire qu’il existe un être dont la providence gouverne le monde. Cet être, nous l’appelons Dieu.

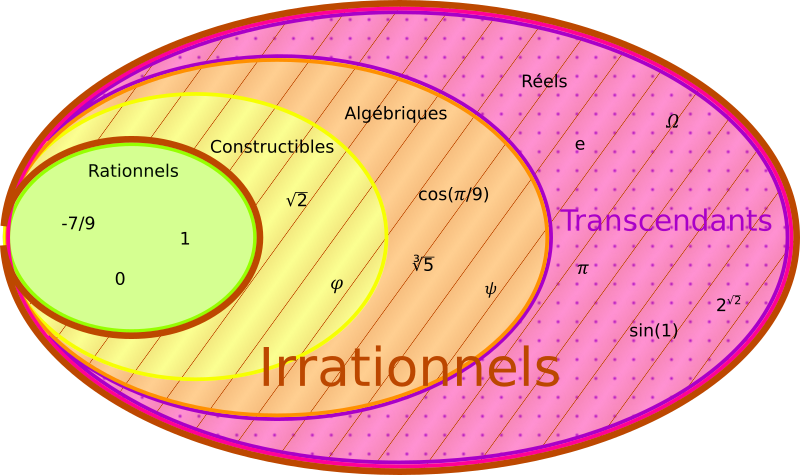

Par les mathématiques, avec ∞.

ℝ < ∞

Une disposition intérieure

La raison donne des éclairages que le cœur doit embrasser, en une sorte d’acte de foi premier, qui nous est bien difficile :

Il nous faut accepter notre existence aussi loin qu’elle peut aller ; tout et même l’inouï doit y être possible. C’est au fond le seul courage qu’on exige de nous ; être courageux face à ce que nous pouvons rencontrer de plus insolite, de plus merveilleux, de plus inexplicable. En ce sens, que les hommes aient été lâches a infligé un dommage irréparable à la vie ; les expériences que l’on désigne sous le nom d’« apparitions », tout ce que l’on appelle « le monde des esprits », la mort, toutes ces choses qui nous sont si proches ont été à ce point en butte à une résistance quotidienne qui les a expulsées de la vie que les sens qui nous eussent permis de les appréhender se sont atrophiés. Sans parler du tout de Dieu. Or la peur de l’inexplicable n’a pas appauvri seulement l’existence de l’individu, elle a également restreint les relations entre les hommes, extraites en quelque sorte du fleuve des virtualités infinies pour être placées sur un coin de rive en friche où il ne se passe rien. Ce n’est pas, en effet, la paresse seule qui est responsable du fait que les rapports humains se répètent sans innovation et de manière si indiciblement monotone ; c’est plutôt la crainte d’une quelconque expérience inédite et imprévisible qu’on s’imagine ne pas être de taille à éprouver. Mais seul celui qui est prêt à tout, celui qui n’exclut rien, pas même ce qui est le plus énigmatique, vivra la relation à quelqu’un d’autre comme si elle était quelque chose de vivant, et y jettera même toute son existence.* »

Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète, 12 août 1904 (trad. de Launey), Paris, Gallimard, éd. NRF p. 10